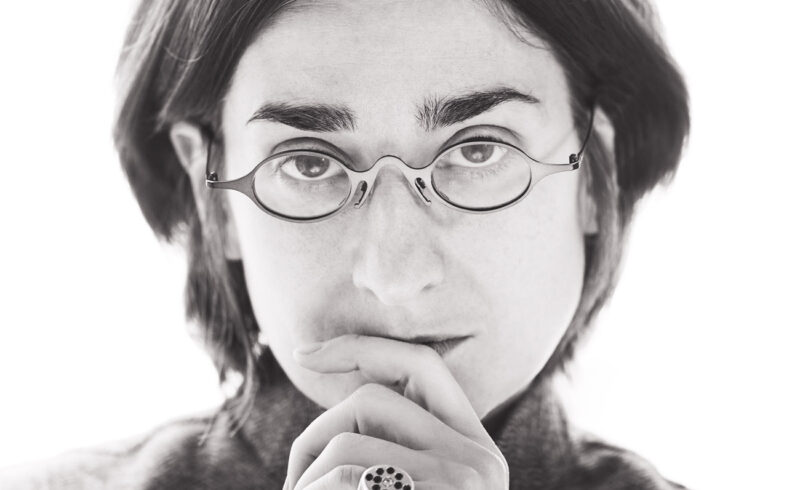

Con “La fila alle poste” (Sellerio, 2025) Chiara Valerio torna a indagare le relazioni umane, i dolori e le ironie quotidiane che abitano la vita di Lea Russo. Tra Scauri, Roma e Napoli, una geografia sentimentale che diventa romanzo.

Nelle file si aspetta, si osserva, si pensa. E a volte si scrive.

Per Chiara Valerio, scrittrice, editor e voce tra le più originali della letteratura italiana contemporanea, la fila alle poste è diventata un pretesto per esplorare le dinamiche invisibili del vivere: il tempo sospeso, la curiosità, l’empatia, il dolore che si insinua nei gesti quotidiani.

Dopo Chi dice e chi tace, torna la protagonista Lea Russo — stavolta in un romanzo che intreccia mistero e introspezione, ironia e malinconia, corpo e linguaggio.

La fila alle poste

Cosa ti ha spinta a trasformare una semplice fila alle poste in un giallo esistenziale? C’è stato un momento preciso in cui hai “visto” questa storia?

«Ho sempre frequentato le file alle poste, anche prima di sapere cosa fossero le poste o una fila. È un luogo della memoria familiare: ci andavo da bambina con mio padre, mia madre o i miei nonni. Stavamo lì, in attesa, e già allora credo osservassi le persone, immaginando le loro vite. Forse proietto, ma quando oggi mi capita di vedere bambini nei passeggini che mi guardano, penso che possano fare lo stesso con me — e subito mi imbarazzo, comincio a fare facce buffe, loro ridono, e anch’io. A volte piangono, e allora fuggo. È da questa osservazione — tenera e straniante — che nasce La fila alle poste.»

Geografie del sentire

L’ambientazione torna a essere un triangolo affettivo tra Scauri, Roma e Napoli. Quanto influenzano queste geografie la tua scrittura?

«Le geografie per me sono fondamentali. Forse perché ho sempre amato mappe e atlanti, più che la Storia. La Storia racconta chi vince e chi perde; la geografia, invece, riguarda tutti — si misura in passi, in movimenti. Il paesaggio naturale e quello costruito influenzano il mio modo di pensare e di scrivere. Non sono solo sfondi, ma spazi emotivi in cui i personaggi si muovono e respirano.»

Il suono delle parole

Alcuni critici definiscono la tua scrittura “sinfonica”. Come costruisci una frase? Da dove nasce il ritmo narrativo?

«Scrivo con le orecchie, altro non so. Le parole hanno un suono, una voce. Forse è come scrive Virginia Woolf: The world is vocal. Il mondo parla, e io cerco solo di ascoltarlo.»

Ironia e vulnerabilità

La tua ironia è spesso descritta come “gentile e straniante”. È uno strumento per alleggerire o per provocare riflessioni?

«Non credo di usarla: credo di esserne attraversata. La mia amica Teresa Ciabatti dice spesso: “Non è un Paese ironico”. E ha ragione. Forse per questo cerco l’ironia come forma di sopravvivenza. Abbiamo tutti le nostre miserie: meglio riderne insieme, trasformarle in intrattenimento — anche quando è amaro — piuttosto che in ferite.»

Lea Russo, capitolo due

“La fila alle poste” è il seguito di Chi dice e chi tace. Avevi già in mente questo sviluppo per Lea Russo, oppure ti ha sorpresa?

«Non sono tra quegli autori che si dicono sorpresi dai personaggi. Dopo Chi dice e chi tace, ho cambiato idea su Lea Russo: da scrittrice sono diventata lettrice, e mi è diventata simpatica. Avevo in mente una serie di storie su Lea e Vittoria — non so se le scriverò tutte, né quando. Ma so che non le ho ancora finite di ascoltare.»

⸻

Il dolore e la scrittura

Nel romanzo, il nucleo oscuro è l’assassinio di una bambina. Come si bilancia il dolore autentico con la costruzione narrativa?

«Non credo esista una formula. So solo che nei romanzi ho imparato cose che nessuno mi aveva spiegato. Simone Weil scrive: “Il limite dell’amore umano è che non puoi impedire a chi ami di morire”. La scrittura è forse un modo per avvicinarsi a quella verità. La costruzione narrativa diventa un accesso alla comprensione del dolore, quando la vita non offre parole sufficienti.»

Numeri, formule e memi

Sui social parli spesso di numeri. C’è stato un “#numerazzo” recente che ti ha fatto riflettere?

«Ogni tanto mi imbatto in numeri che sembrano raccontare meglio delle parole. Forse perché la matematica, come la letteratura, cerca forme di verità. Mi piacciono i numeri che fanno ridere e pensare insieme. Hanno una loro ironia segreta.»

E se dovessi tradurre il tuo modo di scrivere in una formula matematica?

«Non saprei più scrivere una formula corretta. Le equazioni mi girano intorno come api affascinanti e un po’ pericolose. È una sensazione curiosa: le riconosco, ma non le possiedo più. Forse anche questo è scrivere.»

E se “La fila alle poste” fosse un meme?

«Ci vedrei delle valve di vongole insanguinate, un golfo e due donne che si baciano come se niente fosse. E un uomo di spalle, ma non so perché. I meme migliori nascono sempre da immagini che non si capiscono fino in fondo.»

Pazienza e impazienza

Hai scritto: “Non bisogna essere troppo pazienti”. Cosa intendi, soprattutto nel mondo culturale di oggi?

«È una frase di Fleur Jaeggy che amo molto: “Forse non sono mai stata perfettamente felice, ma so che non bisogna essere troppo pazienti”. Mi sembra un augurio bellissimo. Non accanirsi nella ricerca della felicità, ma nemmeno restare intrappolati nella malinconia. Non avere troppa pazienza con le proprie malinconie.»

Cultura e social

Sui social mantieni una voce autentica, mai urlata. È una scelta consapevole?

«Non mi piacciono i tribunali del popolo, nemmeno quando sono d’accordo con loro. Non amo i fari, le luci, i guru. Preferisco la curiosità, e la curiosità non si sposa con le tifoserie culturali. È un esercizio di libertà, e anche di misura.»

Una voce che legge

Un’ultima curiosità: se dovessi portare un libro su un’isola deserta, quale sarebbe?

«Non porterei mai un mio libro. Rimango una lettrice, anche mentre scrivo. Forse porterei Le confessioni di Sant’Agostino: sono due anni che dico di volerlo rileggere. E in fondo, ogni scrittore dovrebbe avere il coraggio di rileggere i propri silenzi.»

Arianna Pinton